2025年,我国新能源政策展现出前所未有的系统性——从市场化改革到数字赋能,从储能制造到氢能标准,政策之间形成精密闭环。这不是简单的政策叠加,而是一场重塑能源体系的战略布局。本文将从四大核心板块解析政策协同逻辑,解析我国新能源政策。

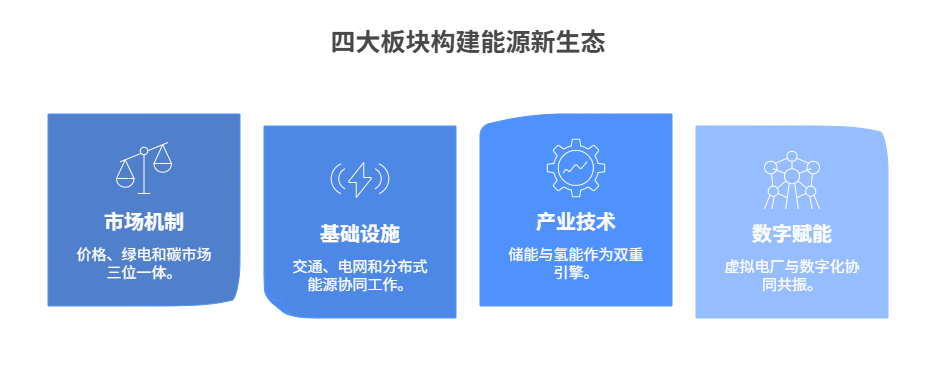

一、四大板块构建能源新生态

1、市场机制方面,价格、绿电和碳市场三位一体。

一是136号文宣布了新能源全电量入市、差价结算机制、竞价机制、现货市场调整,标志着新能源正式告别政府定价时代。例如,存量项目沿用现行价格,增量项目通过竞价形成机制电价,既保障平稳过渡,又激发市场活力。二是绿电直连,破解了碳关税的金钥匙。国家首次允许新能源 “隔墙售电”,通过专用线路直接供给单一用户,确保电力来源可物理溯源,完美契合欧盟CBAM对绿电溯源的要求。江苏试点项目中,某电池企业通过绿电直连降低出口产品单位碳成本30%~50%,直接应对欧盟碳关税压力。山东魏桥创业集团规划2GW渔光互补项目,年供电量16.8亿kWh,实现高耗能产业绿电自给。三是碳市场扩容,将60%碳排放纳入管理。钢铁、水泥、铝冶炼行业纳入碳市场后,年排放量超2.6万吨的企业将面临刚性约束。2025年6月全国碳排放配额(CEA)中间价为71.57元/吨,较上月下跌11.11%,碳价波动倒逼高耗能企业转向清洁能源。

2、基础设施方面,交通、电网、分布式能源联动。

一是交通能源融合,构建新能源消纳新战场。到2035年,纯电动汽车将成主流,新能源重卡规模化运行。政策要求公路沿线建设风光电站,同时完善氢能补给网络,重型卡车、船舶等难以电气化的领域将加速氢能替代。例如,江苏已启动高速公路沿线风光储氢一体化项目,预计2027年交通领域电能占比达10%。二是电网升级,成为分布式能源的神经中枢。国家能源局启动新型电力系统试点,聚焦智能微电网、虚拟电厂等七大方向。江苏电网2024-2025年计划投资约400亿元,重点部署有载调压变压器、动态无功补偿装置,到2025年分布式光伏接入能力不低于5000万千瓦。虚拟电厂通过聚合分布式资源,可提供调峰、调频服务,预计2030 年调节能力达5GW。

3、产业技术方面,储能与氢能形成双重引擎。

一是储能制造业,从政策驱动到市场驱动,使该行业快速发展。工信部等八部门提出,到2027年培育3到5家生态主导型储能企业。政策不再强制新能源配储,转而通过市场信号引导,倒逼储能技术降本增效。2025年全球储能新增装机预计达82GW,中国市场由政策驱动转向“市场驱动+电力市场化建设”。二是规范氢能标准,为规模化应用铺路。7项氢能标准(管道、压缩机等)将于2025年11月实施,补齐技术规范短板。例如,利用弃风弃光电制氢供应钢铁行业,既能降低碳排放,又能消化过剩电力。江苏某钢铁企业通过绿氢替代部分煤炭,年减碳量达50万吨。

4、数字赋能方面,虚拟电厂与双化协同共振。

首先,虚拟电厂构造了能源系统的超级大脑。政策明确虚拟电厂可参与电力市场、需求响应和碳交易,2027年目标调节能力2000万千瓦。华能浙江虚拟电厂通过聚合分布式资源,年促进新能源消纳23.3亿千瓦时,节省原煤98.2万吨,减排二氧化碳187万吨,相当于降低弃电率15%。其次,数字技术与绿色转型双化协同发力。中央网信办等十部门部署22项任务,推动数据中心、基站绿色化。例如,能源大数据平台可优化新能源调度,降低弃电率,同时催生碳管理、能效诊断等新业态。江苏某园区通过数字平台实现分布式光伏实时调度,综合能效提升20%。

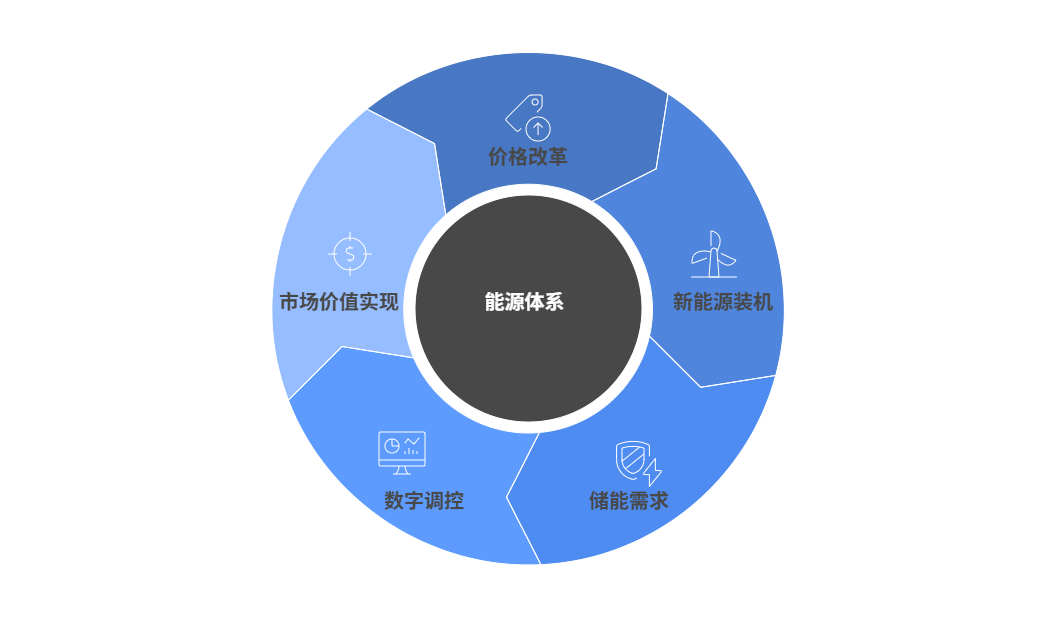

二、形成“源-网-荷-储”政策协同闭环

如上图所示:市场机制通过价格信号和碳成本,驱动新能源投资(如绿电直连)和工业减排需求。基础设施通过交通电气化和电网升级,创造新能源消纳空间(如充电桩、氢能补给站)。产业技术通过储能和氢能标准,夯实能源转型的物质基础(如长时储能、绿氢产能)。数字赋能通过虚拟电厂和大数据,优化系统效率(如实时调度、需求响应)。这四大板块形成闭环:价格改革→新能源装机→储能需求→数字调控→市场价值实现,最终推动能源体系向清洁化、智能化演进。

三、潜在挑战与应对策略

1、电网消纳压力方面。配电网升级问题:分布式光伏和电动车接入可能导致局部电压波动。对策:加快配电网智能化改造,部署有载调压变压器、动态无功补偿装置,制定分布式能源接入标准。江苏已启动配电网改造,2024-2026年计划投资1100亿元。

2、市场机制建设方面。收益无法保障的问题:现货市场深度不足,辅助服务补偿机制缺失。对策:扩大现货市场试点,建立容量补偿机制,确保储能和虚拟电厂获得稳定收益。江苏已建立需求响应补贴标准(最高4.8元/千瓦时)。

3、政策协同方面。跨部门统筹待加强问题:交通与能源融合涉及多部门协调,执行中易出现推诿。对策:建立国务院层面的统筹机制,定期督导政策落地,打通部委间的利益壁垒。江苏通过“供电公司—运营商—用户”三方机制推动虚拟电厂落地。

四、各主体战略指引

发电集团:从发电到综合能源服务商转型路径:布局“风-光-储-氢-充”一体化基地,参与虚拟电厂聚合资源。例如,华能集团通过虚拟电厂优化调度,降低弃电率15%。

电网公司:打造智慧能源枢纽核心任务:配电网智能化改造、开发AI调度算法。江苏电网试点虚拟电厂,提升调峰能力20%。

技术制造商:抢占长时储能与氢能高地重点方向:钠离子电池、全钒液流电池、大功率电解槽。政策支持下,2025年长时储能项目将加速落地。

工业企业:绿电直连与碳管理双轮驱动策略:签订PPA协议锁定绿电,自建分布式光伏直供产线。某钢铁企业通过绿电直连,年减碳量达50万吨。

五、国际视角:应对碳关税与全球竞争

1、欧盟CBAM倒逼改革:绿电直连模式成为出口企业应对碳关税的利器,江苏试点项目已验证其有效性,可使出口产品单位碳成本降低30%至50%。

2、全球产业竞争:我国在储能、氢能领域的政策支持,将助力抢占全球低碳产业制高点。2025年全球储能新增装机预计达82GW,中国占比超40%。

3、数据看趋势绿证交易:2025年4月核发绿证2.16亿个,交易均价2.31元/个,同比上涨63%,显示市场活跃度激增。

4、储能装机:2024年新型储能装机超6000万千瓦,预计2027年产业规模与需求基本匹配。

2025年政策矩阵,标志着我国能源转型从“单兵突进”转向“系统作战”。市场化改革激活价值,基础设施创造空间,产业技术夯实基础,数字赋能优化效率——这是一场覆盖能源全链条的革命。

新闻来源:国家能源局