余热制冰技术作为一种创新的能源利用方式,正在工业、渔业、冷链运输等领域展现出巨大的应用潜力。该技术通过回收利用工业生产过程中产生的废热、废气等低品位热能,驱动制冷系统制造冰块,实现了能源的梯级利用与高效转化。

一、余热制冰技术的工作原理

余热制冰技术的核心在于将废弃的热能转化为制冷动力,其实现方式主要依靠热力循环和物质相变的物理过程。根据工质和循环方式的不同,当前主流的余热制冰技术可分为吸收式和吸附式两大类,每类又有不同的工质组合以适应不同温度区间的余热源。

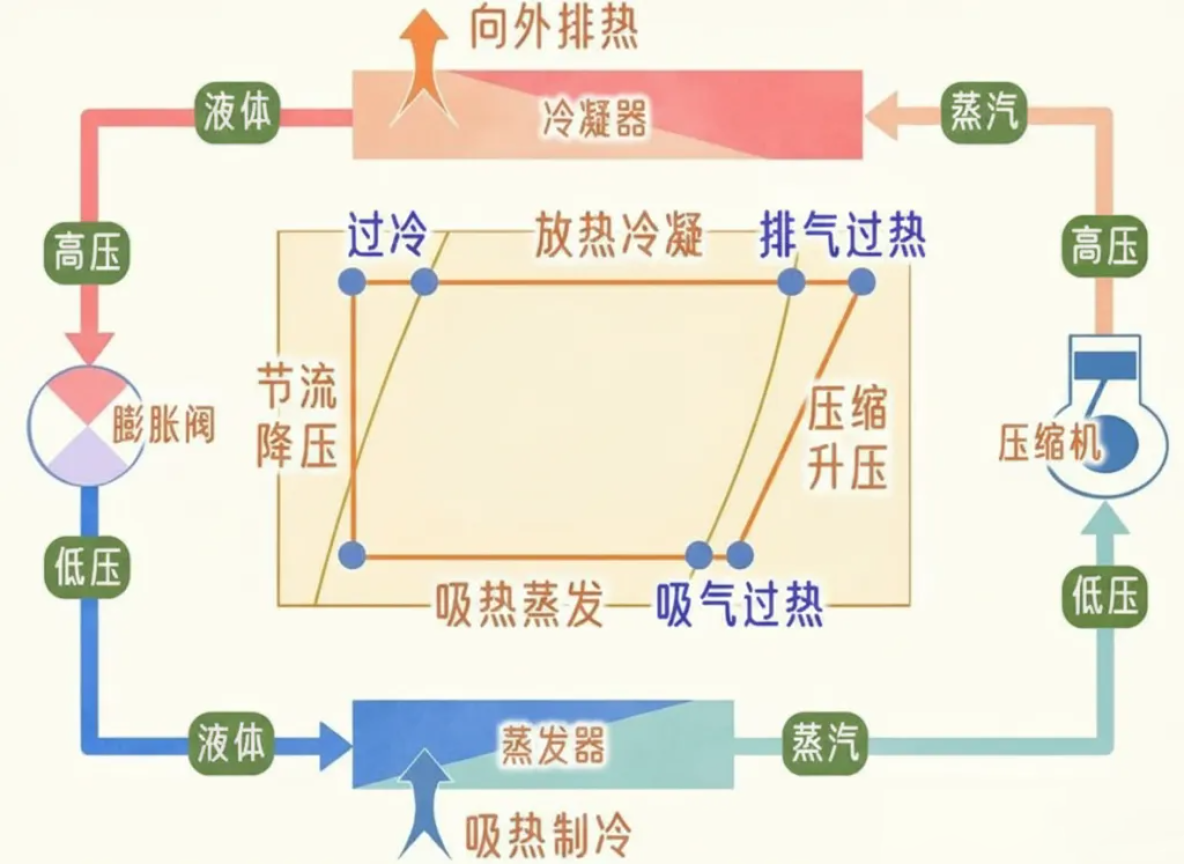

(1)吸收式制冷循环:这是余热制冰中最成熟的技术路线,又以溴化锂—水和氨—水两种工质对最为常见。溴化锂吸收式系统通常用于空调领域,而氨水吸收式则更适合低温制冰场景。系统主要由发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器和节流阀等部件构成。工作时,浓氨水溶液在发生器中被余热加热,分离出氨蒸气;氨蒸气在冷凝器中液化后,经节流阀降压进入蒸发器吸热蒸发,产生制冷效应;随后氨气被稀溶液吸收重新变成浓溶液,由溶液泵送回发生器完成循环。整个过程以热能为驱动力,仅需少量电力用于溶液泵,实现了余热的高效转化。

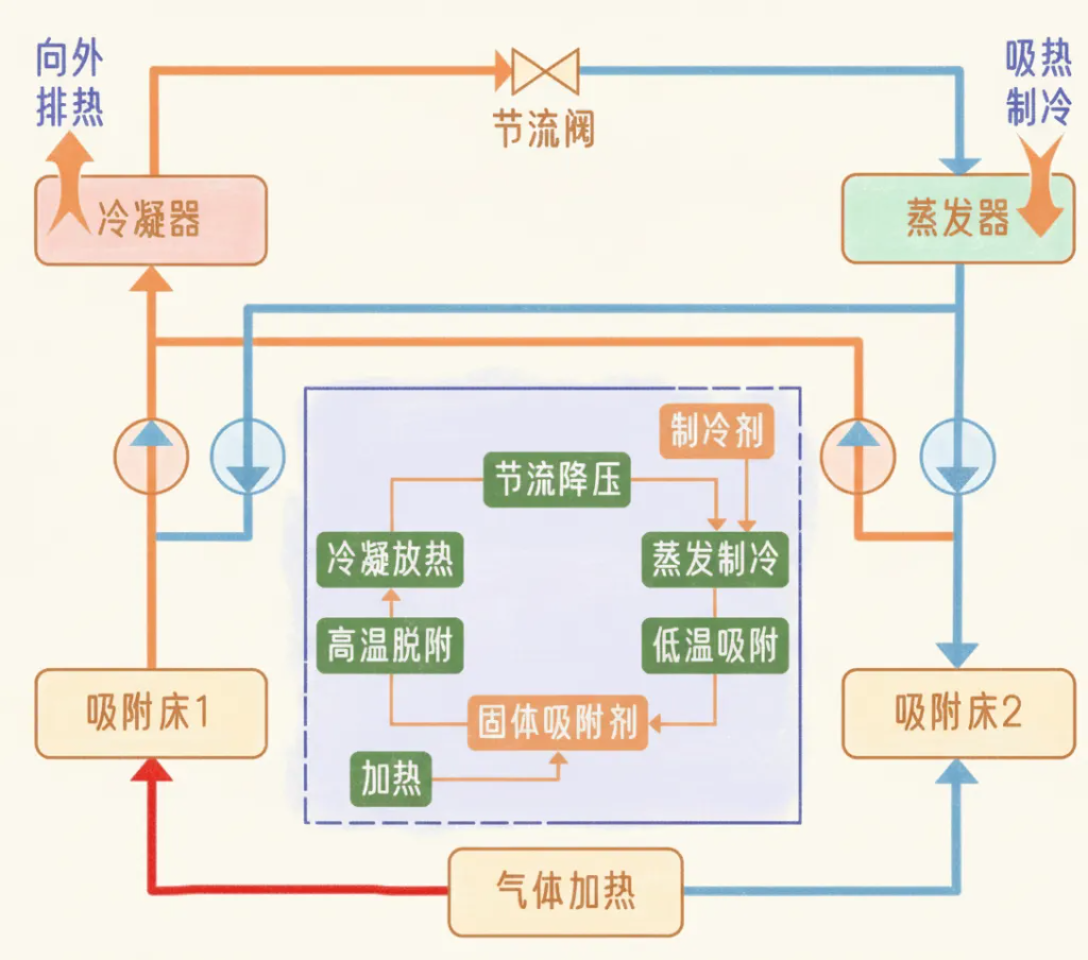

(2)吸附式制冷系统:这类系统采用固体吸附剂(如硅胶、沸石分子筛)与制冷剂(如水、甲醇)的组合,通过吸附—脱附循环实现制冷。吸附式系统结构更为简单,无运动部件,特别适合间歇性余热源或小型化应用场景。当吸附剂被余热加热时,释放出制冷剂蒸气,制冷剂在冷凝器液化后存储在储液器中;当系统冷却时,吸附剂重新吸附制冷剂蒸气,造成蒸发器内压力下降,液态制冷剂在低温下蒸发吸热,产生制冷效果。

(3)压缩式制冷循环:余热也可通过热机转化为机械能驱动传统压缩式制冷机。例如,利用有机朗肯循环(ORC)将余热转化为机械功,带动压缩机运转。这种方式对余热温度要求较高,但可以与发电系统结合,实现热电冷联产。典型的余热制冰过程包括:余热锅炉产生蒸汽→蒸汽驱动透平→透平带动压缩机→制冷剂压缩循环→制冰机组生产冰晶。这种系统虽然复杂,但能量转换效率较高,适合大型工业企业。

从能量转换的角度看,余热制冰技术实现了从热能到冷能的直接转化,跨越了传统上必须经过机械能或电能的中间步骤,减少了能量转换损失。根据热力学第二定律,温度越接近环境温度的余热,其可用能越低。而吸收式/吸附式制冷系统恰能很好地匹配低品位余热特性,使这些原本难以利用的热量产生了实用价值。以氨水吸收式为例,其最佳驱动热源温度在80—120℃之间,正好对应许多工业废热的温度区间,展现出良好的技术经济性。

二、余热制冰技术的多重价值

余热制冰技术之所以受到工业界和学术界的广泛关注,源于其兼具经济效益与环境效益的双重优势。在全球能源紧张和气候变化加剧的背景下,这项技术为高耗能产业提供了一条绿色转型的路径,同时创造了可观的经济价值。

(1)能源利用效率提升:传统工业生产中,大量中低温余热(通常指150℃以下的热量)由于回收难度大、经济性差而被直接排放至环境中,造成巨大能源浪费。以钢铁行业为例,其生产过程中约有35%的能源以中低温余热形式损失。余热制冰系统能够有效回收这部分能量,将整体能源利用效率提升15—25%。特别是在渔船应用中,尾气余热制冰系统不仅满足了渔业冷藏需求,还减少了柴油消耗,据实际应用数据显示,每年可为单艘渔船节省购冰和购淡水费用接近15万元。这种能源的梯级利用模式,实现了从“能源浪费”到“能源循环”的转变。

(2)环保减排:余热制冰系统通常采用天然工质(如水、氨、溴化锂等),不会对臭氧层造成破坏,全球变暖潜能值几乎为零,这与传统氟利昂类制冷剂形成鲜明对比。以氨为制冷剂的系统虽然在安全性上要求较高,但完全避免了合成制冷剂的环境风险。从全生命周期评估来看,一套利用工业废热的氨水吸收式制冰系统,每年可减少CO2排放数百吨,环保效益显著。在“双碳”目标下,这项技术为高耗能行业提供了切实可行的减排方案。

(3)经济效益:虽然余热制冰系统的初始投资高于常规电制冷设备,但其运行成本极低,主要消耗的是原本要废弃的热能。实践表明,在适宜的应用场景下,投资回收期通常为2—4年。以食品加工厂为例,利用杀菌冷却水余热驱动制冰系统,可为后续产品预冷环节提供廉价冷源,使生产成本降低20—30%。此外,余热制冰系统还能带来间接经济效益,如减少企业碳排放税支出、提升绿色形象获得市场溢价等。在碳交易市场成熟地区,这些环境正外部性可以转化为经济收益,进一步改善项目财务指标。

(4)能源安全与电网平衡:余热制冰减少了对电网电力的依赖,特别是在夏季用电高峰时段,可以缓解“电荒”压力。有趣的是,冰块本身也是一种储能介质,可以在夜间利用低谷电力制冰储存,白天用于冷却,实现“移峰填谷”。据报道,世界经济论坛撰稿人安德里亚·威利格曾指出,冰块可以被视为一种能量储存器,类似于电池,能够在电网负荷高峰时提供制冷服务。这种储能特性使余热制冰系统兼具了能源缓冲功能,提高了整个能源系统的灵活性和可靠性。

(5)社会效益:在偏远地区或电力基础设施不完善的场所(如远洋渔船、离岛等),余热制冰提供了自主的冷链解决方案,保障了食品供应和安全。在2022年北京冬奥会中,二氧化碳跨临界制冰系统不仅创造了高质量的冰面,还将产生的余热回收用于场馆供暖和热水供应,展现了大型体育赛事中的可持续制冷理念。这种高能效、低排放的技术路线,为未来大型活动提供了示范样板。

综合来看,余热制冰技术创造了一个多赢格局:企业获得了廉价冷源和减排途径;社会减少了能源消耗和环境负荷;电网系统增强了调节能力;消费者则受益于更低碳的产品和服务。这种综合价值正推动着技术从示范走向普及,从边缘应用走向主流市场。

三、余热制冰的多样化应用场景

余热制冰技术凭借其独特的能源转化方式和环境友好特性,已在多个领域实现了商业化应用,并展现出广阔的拓展前景。不同行业的余热来源、温度水平和用冰需求各异,促使技术发展出多样化的系统配置和解决方案。

(1)工业领域:钢铁、水泥、化工、食品加工等高耗能产业在生产过程中产生大量余热,温度范围从80℃—300℃不等。这些工业余热过去常通过冷却塔直接排放,而现在可以驱动吸收式制冷机制冰。以钢铁厂为例,其焦炉煤气冷却水(90—110℃)是理想的氨水吸收式制冰系统热源,所产冰块可用于轧钢车间降温或冷轧工艺冷却。在食品加工业中,杀菌工序产生的热水(70—85℃)可用于溴化锂系统制冰,冰块直接用于产品速冻或冷藏,形成热能循环利用的闭环系统。安徽合肥某冷库冷链基地的“余热制冷二期拓展”项目就是典型案例,该项目利用周边工业区的废热制冰,服务于冷链物流需求。工业领域的余热制冰通常规模较大,系统设计需与生产工艺紧密结合,才能实现最佳能效。

(2)渔业领域:渔船柴油机排气温度高达300—400℃,尾气余热回收潜力巨大。传统渔船上,这部分热量直接排入大气,而鱼类保鲜需要大量冰块,渔民不得不花费高昂成本购买陆地制冰。广东佛山市汇控热能制冷科技有限公司开发的渔船尾气余热制冰系统破解了这一难题,该系统采用热能吸收式制冷原理,配合海水淡化装置,可直接利用尾气热量制冰和产淡水。实际应用表明,每套系统每年可为渔船节省约15万元的购冰和淡水费用,经济效益十分显著。目前,已有近百套系统在广西、福建等渔区推广应用,成为“移动的微型冷库”。这种应用模式特别适合我国沿海中小型渔船,不仅降低了作业成本,还延长了渔获保鲜期,提高了渔业资源利用率。

(3)特殊领域:在大型数据中心,服务器产生的废热通常需要消耗电能冷却,而采用余热驱动吸收式制冷机制冰,冰块又可用于服务器机柜的应急降温,形成自给自足的冷却循环。北京冬奥会速滑馆采用二氧化碳跨临界制冷系统制冰,过程中产生的余热被回收用于场馆供暖和热水供应,这种创新设计使系统综合能效比传统方式提升约30%。在偏远离网地区,如利用生物质锅炉余热或太阳能集热驱动吸附式制冰,可为医疗站提供疫苗冷藏服务,解决电力不稳定地区的冷链难题。这些特殊应用虽然市场规模较小,但社会价值显著,体现了技术的灵活性和适应性。

余热制冰在不同行业的应用特点比较

从地域分布看,余热制冰技术在我国东南沿海渔业区、长三角和珠三角工业区应用较为集中,这些地区要么有迫切的渔业制冰需求,要么工业密集、余热资源丰富。随着技术成熟和认知度提高,应用版图正向内陆工业城市和可再生能源富集区扩展。季节性因素也影响技术应用——夏季冰块需求旺盛时,恰逢太阳能辐射强烈,太阳能余热制冰系统能发挥最大效益;而冬季北方地区则可利用系统进行采暖,实现冷暖联供。这种时空匹配特性进一步提升了技术的实用价值。

但余热制冰应用也面临一些地域性挑战。如海水养殖区对设备的防腐蚀要求高,化工园区则对系统安全性有严苛标准。针对这些特殊需求,未来的技术发展需要更注重材料创新和系统可靠性设计,以拓展应用边界。

四、技术挑战与发展趋势

尽管余热制冰技术展现出诸多优势,但在大规模推广过程中仍面临一系列技术、经济和认知层面的障碍。同时,随着材料科学进步和跨学科融合,这项技术也呈现出多元化、智能化的发展态势。准确识别当前挑战并把握未来趋势,对于技术的健康发展和商业化应用至关重要。

(1)材料与腐蚀问题:氨水吸收式系统中,氨对铜及铜合金材料有强腐蚀性,迫使系统采用钢材或特殊复合材料,导致设备重量和成本增加。溴化锂系统虽无腐蚀问题,但易出现结晶堵塞,影响运行稳定性。未来趋势是开发新型纳米复合材料和防腐涂层,如石墨烯增强聚合物换热管,既能抗腐蚀又能保持良好传热性能。另一方向是探索更稳定的工质对,如离子液体基吸收剂,其蒸汽压低、热稳定性好,可望解决传统工质的固有缺陷。

(2)系统效率:特别是对于低品位余热(<100℃),传统单效吸收循环的性能系数(COP)通常仅为0.3—0.6,意味着需要大量余热才能产生有限的制冷量。提高效率的途径包括:采用双效或多效循环结构,虽然增加了系统复杂度,但COP可提升至1.0以上;开发热化学吸附系统,利用盐化物与水蒸气等的反应热,实现更高效的能量存储与释放;优化换热器设计,如微通道换热器可显著提高传热效率,减少不可逆损失。广东佛山某公司研发的渔船尾气制冰系统通过创新发生器设计,使余热利用率提高了40%,展示了优化设计的潜力。

(3)初始投资高:余热制冰系统的投资回收期通常在数年左右,超出了许多企业的决策周期。降低成本需要规模化生产和技术标准化,如模块化设计可减少现场安装费用。创新的商业模式也很关键,如合同能源管理(EMC)、制冷服务租赁等,能降低用户初始投入。政策层面,碳交易机制和余热利用补贴可改善项目经济性,如欧盟部分国家将余热制冷纳入可再生能源支持范围。

(4)智能化与系统集成:现代物联网技术可实现余热制冰系统的数字孪生,通过实时监测和预测性维护提高运行可靠性。北京冬奥会速滑馆的二氧化碳制冰系统就采用了智能控制系统,精确调节冰面温度的同时最大化余热回收。另一趋势是与可再生能源结合,如太阳能光热——余热混合驱动系统,在日照充足时优先使用太阳能,波动部分由工业余热补充,实现稳定输出。储能一体化设计也备受关注,冰浆既可直接供冷,也可储存备用,增强系统灵活性。

(5)政策与标准:目前余热制冰缺乏统一的能效评价标准和行业规范,增加了项目评估难度。未来需要建立完整的技术标准体系,包括余热资源评估方法、系统性能测试规程和碳排放核算指南等。国际合作也很重要,通过知识共享加速全球推广。教育宣传同样不可或缺,许多潜在用户仍对技术存在“高成本、低可靠性”的刻板印象,需通过示范项目和案例传播改变认知。

总体来看,余热制冰技术正处于从示范推广向商业化大规模应用转折的关键期。随着技术进步和外部环境成本内部化,该技术有望在未来5—10年内实现成本竞争力,成为工业制冷和商业冷链的重要选择。特别是在发展中国家快速工业化的背景下,提前布局余热制冰技术将有助于避免高碳锁定效应,实现经济发展与气候目标的协调统一。

内容来源:余热节能公众号